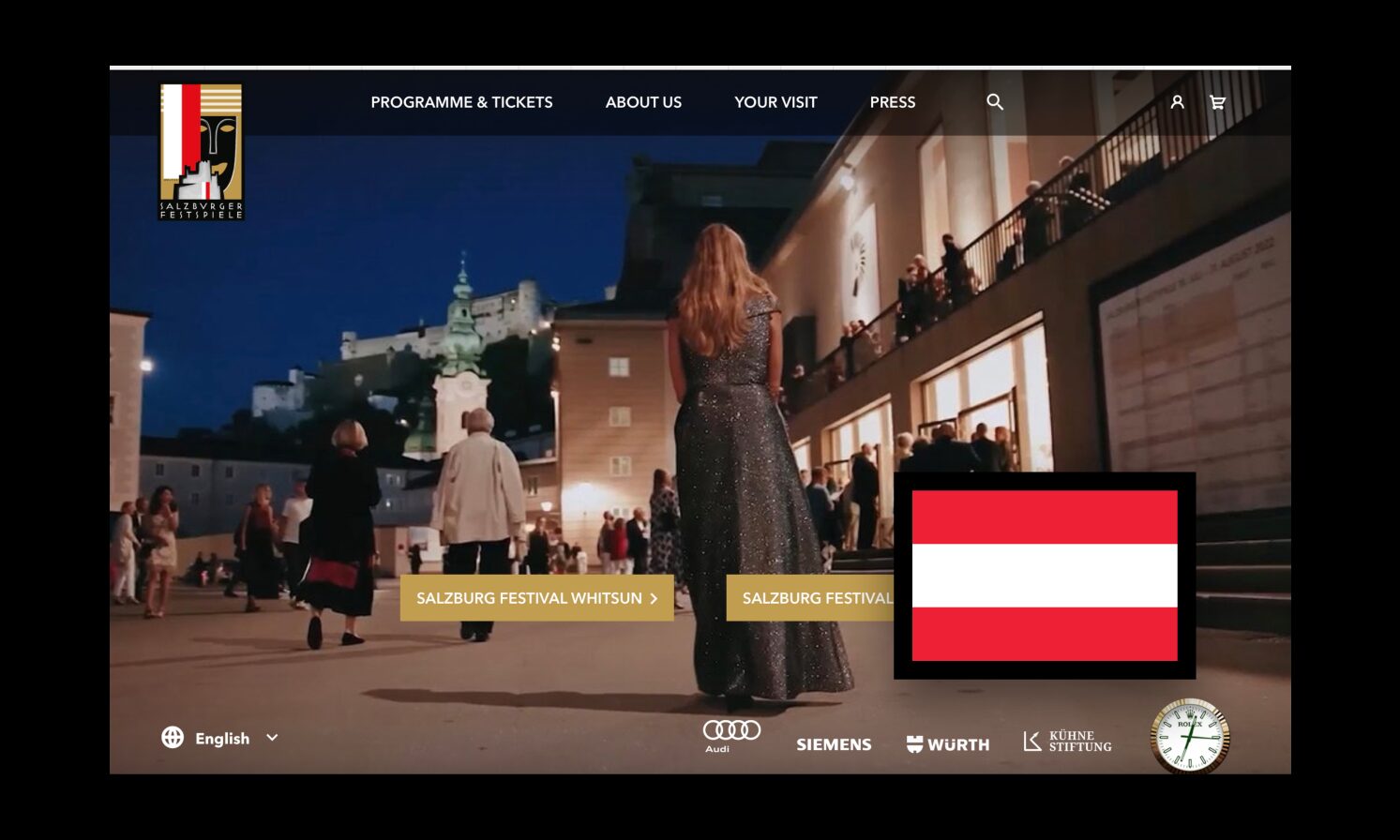

2017年、20世紀のスター指揮者ヘルベルト・フォン・カラヤンによって1967年に設立されたザルツブルク復活祭音楽祭は50周年を迎えた。その記念の年に上演されたのは、第1回と同じ演目、ワーグナーの楽劇《ワルキューレ》。しかも、なんとカラヤンが演出し、ギュンター・シュナイダー=ジームセンが手掛けた舞台を再現した。構想を聞いた時、僕など非常に驚いた記憶がある。

とは言っても、単なる再現というわけではないようだ。ヴェラ・ネミロヴァ女史が演出の再編を担当、舞台はジェンス・キリアンが再構築した。過去の評価の定まったプロダクションを”再創造”することの意義について、ネミロヴァは「そうやって過去と現実の間に大切な橋をかけるのです」と言っている。いかなる演出・舞台といえども、過去の遺産の上に成り立っており、それを意図的に行うことで新たな創造に繋げていくということだろう。

彼女自身、演出に当たっては、もともとワーグナーの書いた台詞や音楽に最大限注意をはらったカラヤンの演出プランを土台にしながら、現代におけるジェンダー的な観点等を加味して丁寧に物語の機微を紡いでいる。一例を挙げれば、第1幕中盤の、ジークムントがある女性の無念の死を語る場面があるが、ちょうどそこでフンディングがジークリンデを力で床に倒し、彼女はしばしそこに寝転んだままとなる。

最近のオペラ演出では、やたらに女性歌手を床に寝転がせて歌わせる趣向が頻出するが、この場合はこれらと同一視はできない。ジークリンデが仰向けになって天井を仰ぐ姿は、話の中の女性の死の姿を自分に仮託して、いわば<追体験>しているのである。このように、観客に考えさせるような演出上の工夫はあちこちで見受けられる。

一方、シュナイダー=ジームセンの舞台だが、これは破損した状態で地下に放置されていたものを復活させたのだという。よく残っていたものだ。横長の巨大なセットはいかにもカラヤン好みと言えるが、1957年当時から手書きの絵をプロジェクターで投影するなど斬新な試みに満ちていたので、現在のデジタル映像を多用した舞台とも親和性が高い。なので半世紀前の古臭い舞台という感じはしない。

指揮は、修行時代に助手を務め、日頃から巨匠への感謝を隠さないクリスティアーン・ティーレマン。2013年からは、手兵のシュターツカペレ・ドレスデン(ドレスデンのザクセン州立歌劇場の管弦楽团)を率いて、サイモン・ラトルが放り出した音楽祭の音楽監督を引き受けている。

カラヤンの《指環》は、指揮者による音楽的な統率力にも大きな特徴があった。実際、ベルリン・フィルの合奏技術やヤノヴィッツの歌うジークリンデ、トーマス・ステュアートのヴォータンなど配役の面でも、斬新かつ清冽なワーグナーであった。それは、今レコードで聞いても唖然とするくらいである。そしてティーレマンの場合も、ワーグナーのスコアにその基礎を置いていて、舞台全体を大きく把握している。

ティーレマンはオーケストラに自在の緩急と爆発力を要求し、その期待はよく果たされている。現地で本公演を見られた方が、「これだけやったら、オケが多少荒れるのも無理はない」との感想を述べられていたが、おそらく生ではそう感じられただろうと思えるほど、意欲的かつエキサイティングな演奏になっている。

歌手陣では、アニヤ・ハルテロスのジークリンデが演技も含め、製作陣の意図を最もよく体現している。ジークムントには、ベテランのペーター・ザイフェルトを起用。当時63歳で、これは意外なキャスティングだったが、流石に安定感がある。二人目のアニヤであるカンペの歌うブリュンヒルデ、ヴィタリー・コワリョフのヴォータンは、見た目もマフィアかギャングと言った風体で、いかにも若々しい印象。

フラグスタートやホッターといった往年の歌手たちが放っていた神々しいまでのオーラは、もはや期待するべくもないが、それが現代のワーグナー演奏というものだろう。全体として、常設の歌劇場とは一線を画した準備の周到さと水準の高さが魅力の舞台で、ティーレマン時代の復活祭音楽祭における代表作でもある。

amazonでCDを買う ▷

音楽祭プロフィールはこちら ▷

……… アルバム情報

● ワーグナー:楽劇《ワルキューレ》全曲

ペーター・ザイフェルト(ジークムント)

ゲオルク・ツェッペンフェルト(フンディング)

ヴィタリー・コワリョフ(ヴォータン)

アニヤ・ハルテロス(ジークリンデ)

クリスタ・マイア(フリッカ)

アニヤ・カンペ(ブリュンヒルデ)

シュターツカペレ・ドレスデン

クリスティアーン・ティーレマン(指揮)

録音時期:2017年4月5日-17日

録音場所:オーストリア・ザルツブルク, 祝祭劇場

録音方式:デジタル(ライヴ)